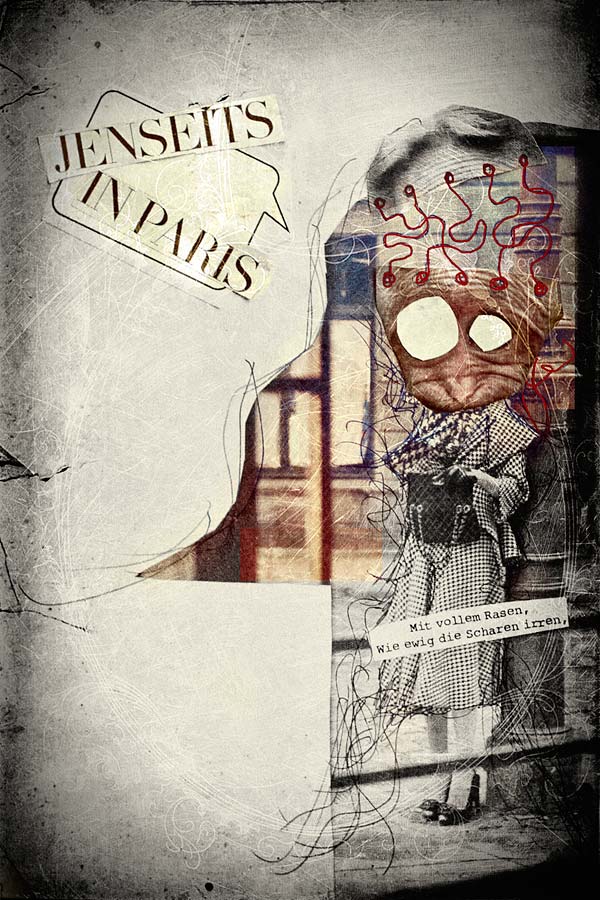

The Ape Babes II: A Shy Mind Will Get You That Far (2010)

“JENSEITS IN PARIS / Mit vollem Rasen, wie ewig die Scharen irren.”

“JENSEITS IN PARIS / Mit vollem Rasen, wie ewig die Scharen irren.”

“LABEL ME responsible / Ihm eine flache Welt”

An der Nabelschnur des Mondes,

mit Forellen hinterm Zaun:

Dieser Tag nimmt seine losen Enden

einfach selbst aus Deiner Hand.

Du hattest gesagt, dass Du warten würdest.

Es war gelogen.

Ich wusste den Weg nicht und ich hatte mich verlaufen, deswegen rief ich Dich auf Deinem Mobiltelephon an, aber Du warst nicht da oder Du ignoriertest einfach meinen Anruf, ich weiß es nicht mehr genau, denn ich habe es verdrängt.

Etwas in mir wollte Dir Vorwürfe machen, aber ich ließ das nicht zu, ich stand weiter zu Dir, auch wenn mein Verstand Dich direkt verteufelte.

Wir hatten die Welt in der Hand und wählten den imaginären Spatz auf dem Dach eines Schlosses, das nur in unseren fiebrig-egoistischen Phantasien der Zukunft Bestand haben konnte.

Du machtest die Regeln und ich spielte das Spiel.

Ich bin das Aluminium. Ich bin das Dach.

Und Du bist das Schloss. Aber das zählt längst nicht mehr, denn es ist eine Binsenweisheit aus einer Zeit, die nicht mehr ist.

Ein Reh mit einem Tuch im noch schwach ausgeprägten Geweih kam den Weg entlang und ich fragte es nach Dir und es winkte nur hilflos mit seinem Tuch und verschwand dann im Wald.

Also rief ich nach Dir und irrte ziellos durch das Gestrüpp, aber Du antwortetest wieder nicht und irgendwann stand ich allein an einem Knotenpunkt und blieb einfach stehen und dann schlug ich Wurzeln.

Meine Wurzeln gruben sich mit jedem Tag, den ich dort stand, tiefer in die Erde.

Meine Haare wurden nach einiger Zeit grün und meine Haut wurde irgendwann ganz braun und ganz hart.

Mir wuchsen zuerst neue Arme, dann wuchsen mir neue Finger.

Immer mehr davon.

Irgendwann kamen Männer mit Helmen und mit mechanischen Sägen.

Sie sägten mir zuerst die Arme ab und dann mitten durch meinen Körper.

Ich habe an Dich gedacht, als sie begannen, mich zu zersägen, und ich stelle mir gerne vor, dass Du in genau diesem Moment auch an mich gedacht hast. In meiner Vorstellung treffen sich unsere Gedanken irgendwo in der Mitte der Entfernung, die zwischen uns war und spielen unsere Geschichte in einem metaphysischen Theater immer wieder in neuen Variationen nach, bis sie endlich einen Weg finden, das Schauspiel auf eine Ebene zu verfrachten, auf der die Darsteller aufgrund der schieren Quantität der sich tendenziell endlos wiederholenden Auftritte und der daraus resultierenden, prägenden Erfahrung mit dem Material mit ihren Rollen komplett verschmelzen. Und schließlich miteinander.

„Ich interessiere mich nicht für Geld oder Macht.“ – „Häh? Was bleibt denn dann noch?“ – „In Deiner Welt nur Nutten und Schnaps.“

„Hey, guck mal: Ein Zweihorn!“ – „Man nennt es auch Kuh.“ – „Wann bist Du eigentlich so destruktiv geworden?“

Etwas ist verloren gegangen und das allumfassende man findet es nicht wieder. Nicht in der lichtumspülten Geschwätzigkeit des Tages und nicht in der tonkargen, kurzen Blickdistanz einer Nacht ohne Straßenlaternen, in der es zuallererst zu finden war. Auf einer Landstraße sprang die Magie in einem kurzen, metaphysischen Augenblick aus der Imagination in die Realität, aber das ist Jahre her und seitdem zeigt sie sich immer seltener, neuerdings scheint sie gänzlich vertilgt von der Ödnis des parataktischen Lebens, das Du und Ich unabhängig voneinander zu führen beschlossen haben. Sieben Minuten Zähneputzen jeden Tag, dazwischen mit einzelnen, inhaltsleeren Worten beschreibbare Erlebnisse, an der Grenze zur Sprachlosigkeit aufgrund der Scham, die mit ihrem Ausspruch Hand in Hand geht. Es sind Anti-Zaubersprüche, die wir auf die Frage „Und was machst Du so?“ zu äußern gezwungen sind, wenn wir nicht lügen wollen. Was ist hier passiert? Das, was immer passiert: Die Gewohnheit.

Ihre alten Klagen hallen wieder:

“Als ich Dich unterwandern wollte

und dort nur eine Schale lag, kein Kern!”

„Findest Du es verwerflich, wenn man Ereignisse in seinem eigenen Tagebuch so wiedergibt, wie man sie sich zu passieren gewünscht hätte?“

„Wieso sollte ich das verwerflich finden?“

„Ich weiß nicht. Es kommt mir wie eine Fälschung vor.“

„Ach, komm schon. Unterschiedlich arbeitende Gehirne, verblassende Erinnerungen, Beobachtungen mit Brennpunkten auf unterschiedlichen Dingen: Das sind die eigentlichen Verzerrer. Dinge so aufzuschreiben, wie man sie gerne erlebt hätte, das ist einfach nur konsequent. Man interpretiert die Sachen, die einem zustoßen, doch sowieso so lange, bis sie irgendwie in das eigene Leben reinpassen.“

„Wenn man Optimist ist.“

Ich lächelte. „Ja, wenn man Optimist ist. Du bist doch einer, oder?“

„Hm. Ich glaube, ich habe mich noch nicht entschieden. Also glaubst Du, es ist sogar gut, alles aufzuschreiben, wie immer man will?“

„Es ist perfekt. Zuerst machst Du die Erinnerungen in Worten konkret, gibst ihnen Körper, und dann schreibst Du sie in Dich hinein und lässt nicht mehr zu, dass sie in Deinem Kopf wild herumwuchern, wie es ihnen gerade passt.“

„Geschichtsfälschung als persönliche Überlebensstrategie. Das machen ziemlich viele Menschen, wenn man mal darüber nachdenkt. Wahrscheinlich mehr als man glaubt. Besonders diejenigen, die kein Tagebuch führen. Aber die benutzen eher Leerstellen. Vergessen und Verdrängen. Anders könnten die sich doch gar nicht aushalten.“

„Das glaube ich auch. Es ist ja eigentlich ganz einfach: Geschichte ist nur das, was überdauert. Wenn es ohne Dich keine Geschichte gäbe, dann revidierst Du nichts. Du schreibst es.“

„Aber was mache ich, wenn mein Tagebuch irgendwann jemandem in die Hände fällt, der weiß, wie das alles wirklich passiert ist? Man würde mich im Nachhinein für verrückt erklären.“

„Tausch doch zusätzlich die Namen der Leute gegen Phantasienamen aus und schreib groß Literatur darüber. Das klappt.“

Manchmal sind wir wie Rapunzel und Medusa, die sich gegenseitig Zöpfe flechten.